ким решением своих проблем. Показаниями для дли-

тельной катетеризации мочевого пузыря являются: ато-

нический мочевой пузырь, постоянные обструкция или

недержание мочи, пролежни, промежностные раны или

инфекция мочевыделительных путей, осложненные не-

держанием мочи, а также создание максимального

удобства для неизлечимых онкологических больных.

Катетер в мочевой пузырь устанавливают при стро-

гом соблюдении правил асептики, а дренирование про-

водят по закрытой системе. Промывание мочевого пу-

зыря является асептической процедурой. Следует пом-

нить, что частые промывания мочевого пузыря предуп-

реждают развитие обструкции, но увеличивают риск

инфекции мочевого тракта.

Профилактическая антибактериальная терапия не

всегда предотвращает развитие инфекционных ослож-

нений. Системную антибиотикотерапию следует назна-

чать только при наличии симптомов инфекции мочепо-

лового тракта. В виде исключения курс соответствую-

щих антибиотиков проводится при обнаружении в куль-

туре мочи уреазопродуцирующих микроорганизмов

(чаще Proteus mirabilis), которые увеличивают риск фор-

мирования конкрементов. Использование уроантисеп-

тиков обычно показано при наличии постоянного кате-

тера. При этом эффект от местного применения анти-

септиков сомнителен.

Пациентам с маленьким или спазмированным моче-

вым пузырем баллон катетера раздувают, вводя не более

5-10 мл воздуха, чтобы избежать механической стимуля-

ции детрузора. Части пациентов может помочь приме-

нение спазмолитиков и средств, расслабляющих муску-

латуру мочевого пузыря (см. лечение дизурии).

В случаях, когда невозможна трансуретральная кате-

теризация, устанавливают эпицистостому, которая име-

ет свои преимущества: большее удобство для пациента,

меньшее количество инфекционных осложнений (прос-

татит, эпидидимит), предупреждение образования урет-

ральной стриктуры или свища и легкость, с которой па-

циент может контролировать опорожнение мочевого

пузыря, периодически пережимая и отпуская трубку ка-

тетера. Принцип ухода за эпицистостомой тот же, что и

за мочевым катетером.

II.4. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ СИМПТОМЫ

У БОЛЬНЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩИМ РАКОМ

Гиперкальциемия встречается приблизительно у 10%

больных со злокачественными опухолями, чаще при ра-

ке молочной железы (20— 40%), плоскоклеточном раке

легкого и миеломной болезни. Диагноз гиперкальцие-

мии основывается на особенностях клинических прояв-

лений и подтверждается данными исследований крови с

поправкой на гипоальбуминемию. Выбор тактики лече-

ния целиком зависит от этиопатогенеза и выраженнос-

ти клинических проявлений гиперкальциемии и обычно

не представляет сложности (табл.16). Если невысока ве-

роятность смерти пациента в течение нескольких дней

по другим причинам, а пациент имеет желание и спосо-

бен перенести инфузионную терапию и необходимые

исследования крови, проведенное лечение может зна-

чительно улучшить качество его жизни.

Сильная боль в костях не является противопоказани-

ем к лечению, поскольку есть шанс ее купирования кор-

рекцией гиперкальциемии. При ограниченном коли-

честве костных метастазов можно рассматривать воз-

можность их симптоматической лучевой терапии. Ле-

чебный эффект бисфосфонатов (аредиа, бондронат, бо-

нефос и др.) основан на снижении резорбции костной

629

Паллиативная помощь онкологическим больным

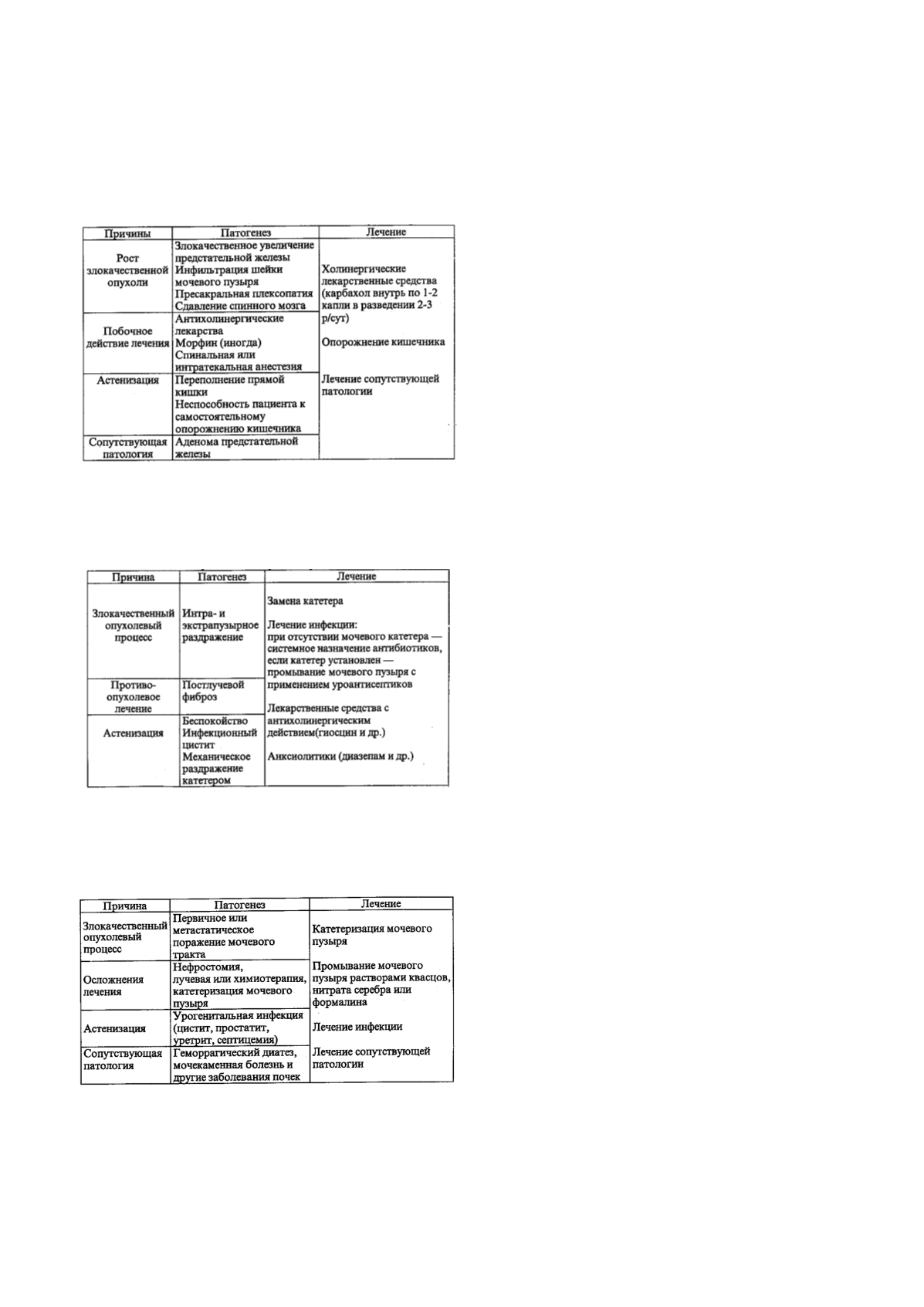

Таблица 13

Этиопатогенез и лечение задержки мочи

у больных запущеным раком

Таблица 14

Этиопатогенез и лечение спазма мочевого пузыря

у больных запущенным раком

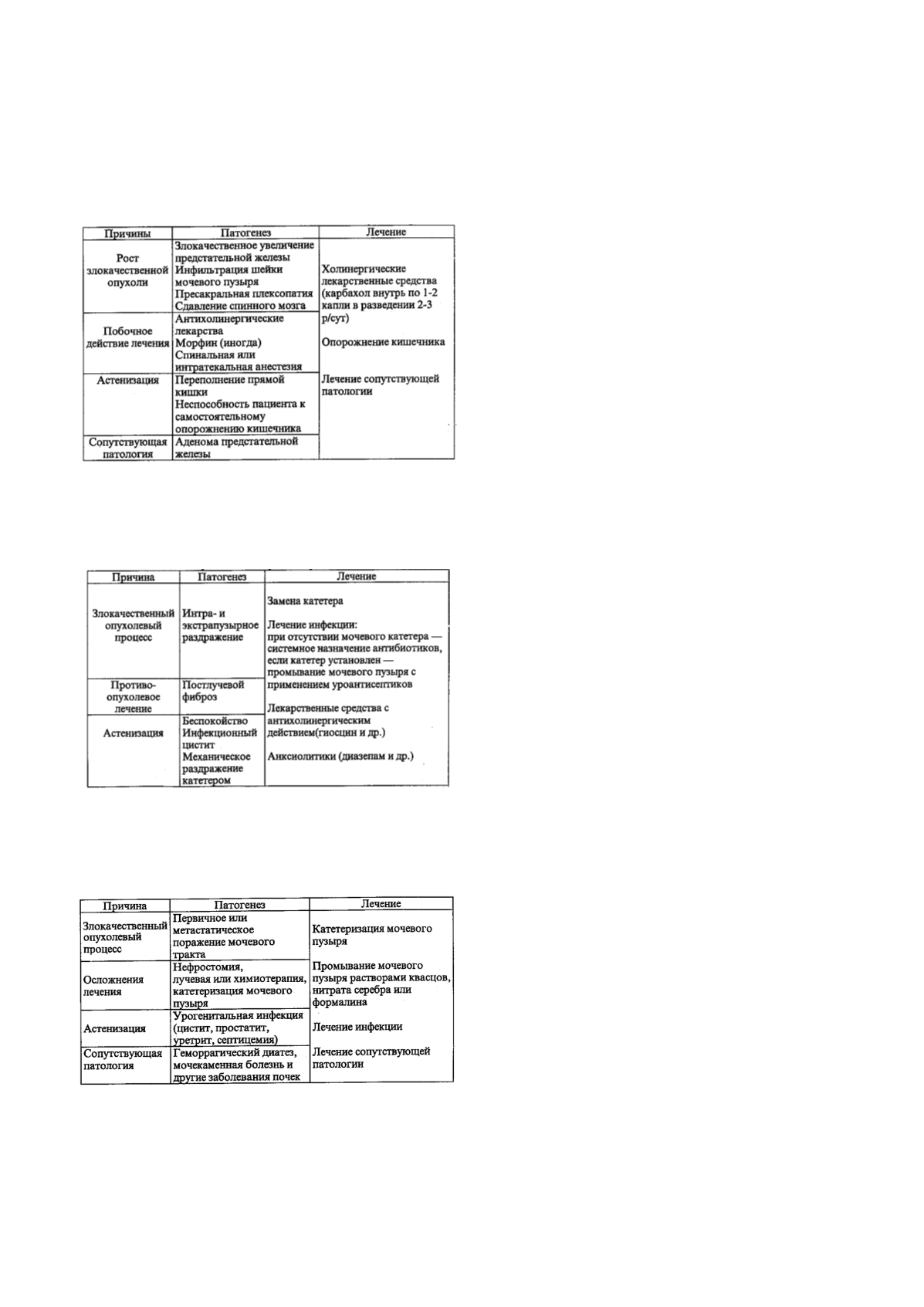

Таблица 15

Этиопатогенез и лечение гематурии

у больных запущенным раком