№

1. 2015 г.

Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация»

38

R–system. Проверка на нормальность распределения

признака определяли с помощью W–теста Шапиро–

Уилка. Проведён описательный и сравнительный ана-

лиз. Описательный анализ включал определение

среднего арифметического значения (X), ошибки

среднего значения (m). Сравнительный анализ осно-

вывался на определении достоверности разницы

показателей по t–критерию Стьюдента для нормаль-

но распределенных и по Z–критерию Манна–Уитни

для ненормально распределенных параметров.

Критический уровень значимости (р) при проверке

статистических гипотез в исследовании принимался

равным 0,05. Над качественными данными проводил-

ся частотный анализ, для оценки достоверности раз-

личий применялся критерий Хи квадрат Пирсона, с

поправкой Ейтса, если плечо выборки было мень-

ше 5 – точный критерий Фишера.

Результаты. Эффективность реабилитации больно-

го ДЦП зависела от выраженности статодинамических

нарушений и восприятия процедур. По мнению

О.Л. Лайшевой [4] сложно оценить эффективность

массажа сразу. Стоит оговориться, что в классическом

массаже используют приемы поверхностного (погла-

живания), глубокого (растирания, разминания, вибра-

ции) воздействия. Мы не исключаем поверхностный

метод массажа (поглаживание), который улучшает

трофику, воздействуя на лимфатические, кровеносные

сосуды, но глубокие формы массажа, воздействующие

на проприорецепцию, дают нам противоречивые све-

дения. Великий физиолог П.К. Анохин писал: «...наши

обычные представления о рефлексах, моторном акте,

механизмах его возникновения чрезвычайно грубы и

не обоснованны. Надо помнить, что когда мы говорим

об ответной реакции мышц, то вообще, прежде чем мы

можем наблюдать эти ответные мышечные сокраще-

ния, она уже успевает послать от себя миллионы аффе-

рентных импульсов в соответствующие сегменты».

Растяжение мышцы, возникающее вследствие про-

приоцептивного стрейч–рефлекса, в данной ситуации

является доминантным импульсом на сокращение.

Получается парадокс, если исходно у больного с ДЦП

мышца была спастична, или в сокращенном состоя-

нии, мы, воздействуя на нее массажем, усиливаем

патологическую команду со стороны ЦНС.

Массирование можно приравнять к ненаправленному

раздражению проприорецепции, и это сравнивается с

беспорядочным, хаотичным нажатием клавиш на кла-

виатуре компьютера. Обращаясь к труду П.К. Анохина

«Очерки по физиологии функциональных систем»,

описать механизм обратной связи можно его словами:

«...более или менее точная информация о конечных

результатах, полученных в какой-либо саморегулиру-

ющей системе. И только в этом смысле обратная связь

делается неотъемлемым фактором организации

успешного результата».

При спастических параличах у больных с детским

церебральным параличом массажные приемы для

спастических мышц должны носить преимуществен-

но характер легких поглаживаний, растираний,

вибрации. Для мышц–антагонистов можно приме-

нять все приемы, кроме глубокого разминания, и

нужно стремиться не усиливать спастические прояв-

ления, достигать расслабления. Используемые мас-

сажные композиции не только гармонизируют

состояние мышечной системы, но и способствуют

улучшению трофики, значительно подпитывая орга-

низм ребёнка–инвалида необходимыми макро- и

микронутриентами [5].

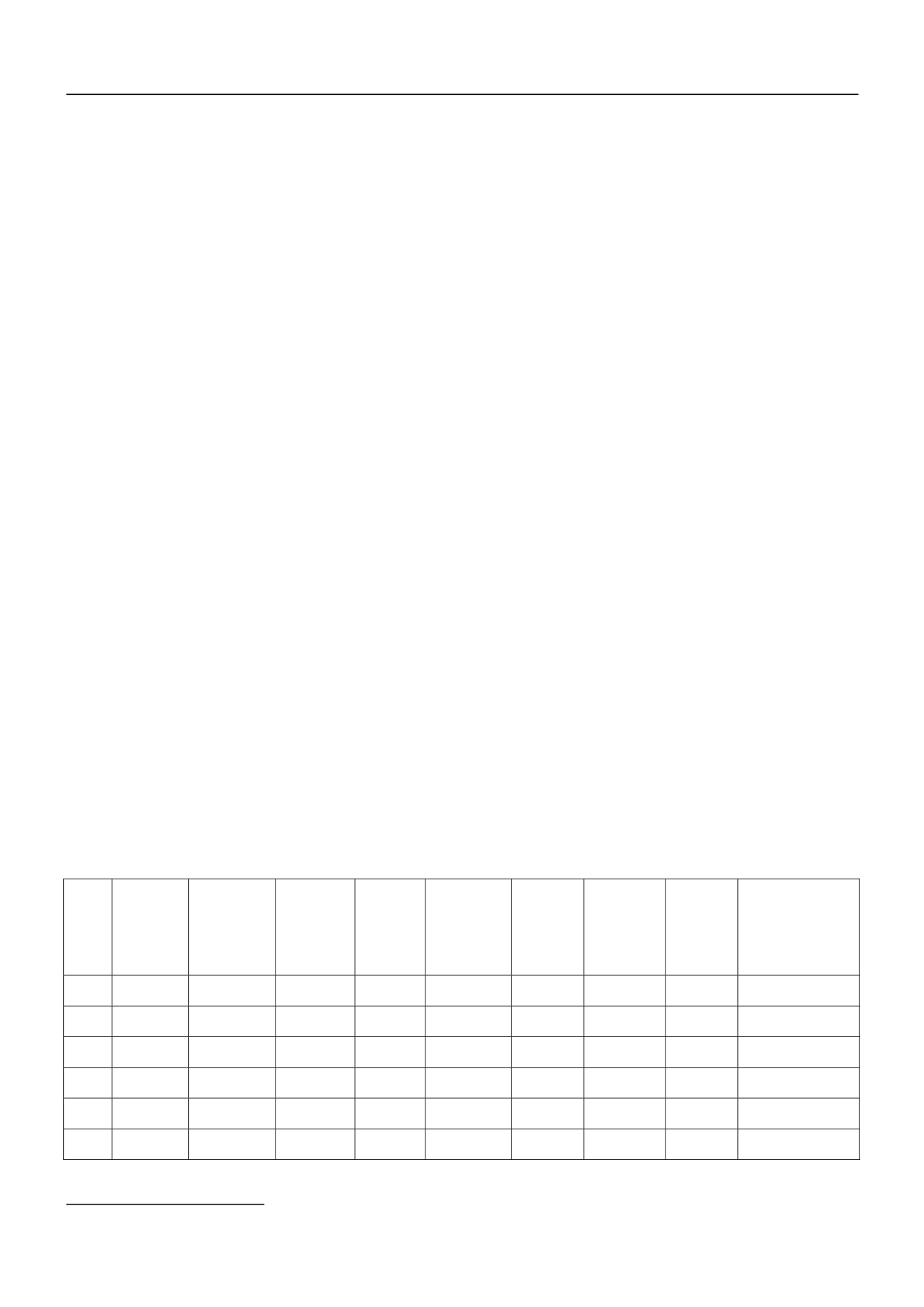

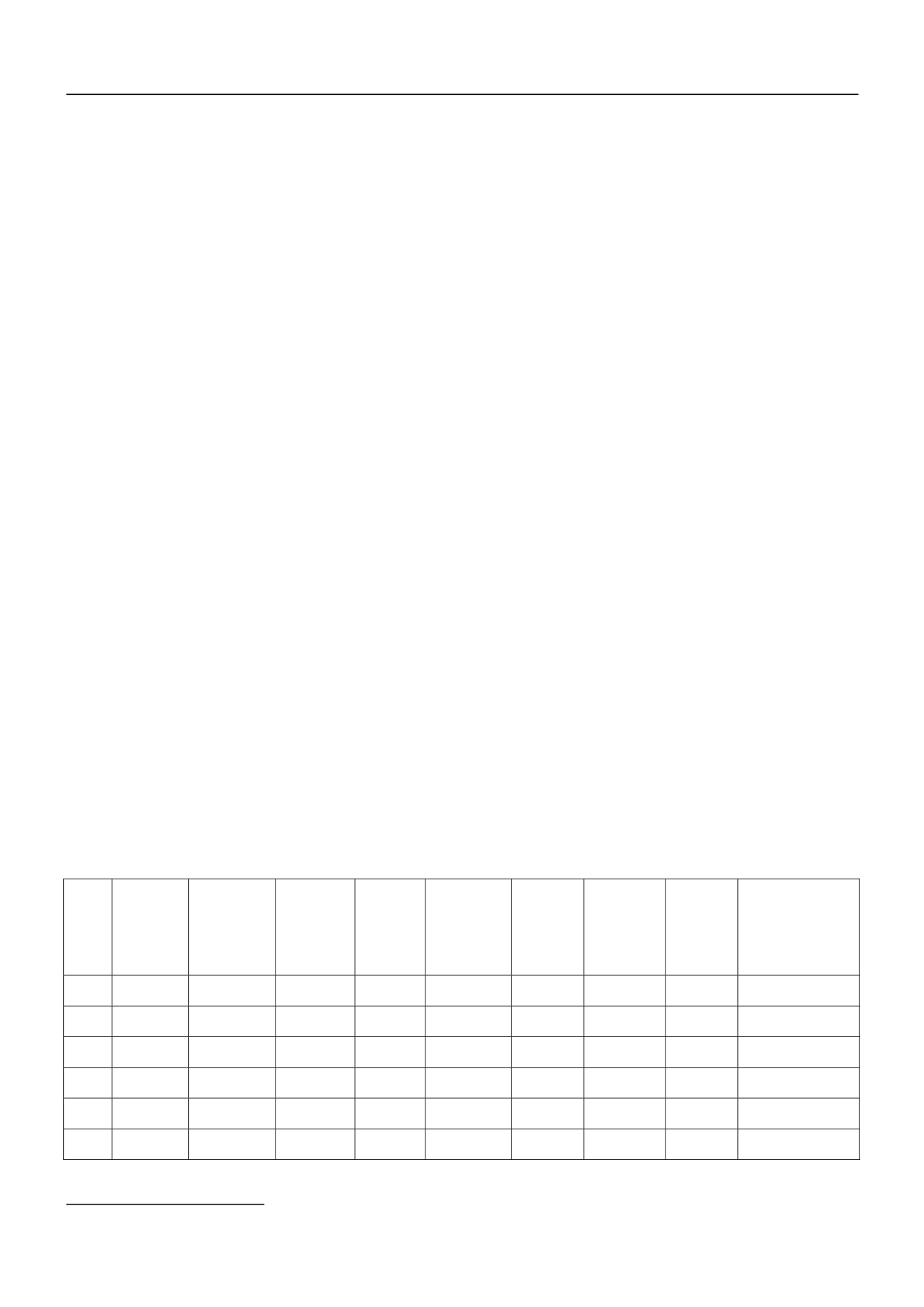

До курса реабилитации у большинства больных

ДЦП со спастической диплегией выявлено повыше-

ние тонуса в mm. gastrocnemius в состоянии покоя.

Динамика распределения пациентов по степени

повышения тонуса в mm. gastrocnemius представлена

в таблице 1.

Таблица 1

Распределение больных ДЦП по степени спастичности в mm. gastrocnemius после окончания

восстановительного лечения

Балл Основная

группа до

лечения

(n=60)

M±m

до лечения

Основная

группа

после

лечения

(n=60)

M±m

после

лечения

Группа

сравнения

до лечения

(n=60)

M±m

до

лечения

Группа

сравнения

после

лечения

(n=60)

M±m

после

лечения

Коэфф.

достоверностиp*

0

-

1

-

6

4

1+ 7

3,1±0,1

28

2,4±0,1 8

3,2±0,1 13

3,0±0,1 (Р< 0,05)

2

24

20

24

22

3

29

6

28

21

4

-

* (Р < 0,05) – достоверное различие в группах