Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация»

№

1. 2015 г.

25

Лазерное облучение крови проводилось через

одноразовые внутривенные световоды с применени-

ем полупроводникового аппарата «МУЛАТ» (фирма

«ТЕХНИКА», Россия), технические характеристики:

мощность излучения 2 мВт, длина волны 630 нм.

Динамику состояния пациентов оценивали по

нескольким параметрам клинико-функционального

состояния пациента, в том числе по агрегационной

активности тромбоцитов.

Агрегационные свойства тромбоцитов изучались с

применением анализатора агрегации тромбоцитов

«АР 2110» фирмы SOLAR. Кровь для исследования

брали по установленной методике, утром натощак,

путем пункции локтевой вены. Свертывание крови

предупреждалось добавлением 3,8% раствора цитра-

та натрия в соотношении 9:1. Для получения плазмы,

богатой тромбоцитами, кровь центрифугировали с

частотой 1000 оборотов в секунду в течение 5 минут.

Бедную тромбоцитами плазму (бестромбоцитную)

получали при центрифугировании в течение 15 минут

с частотой 3000 оборотов в секунду, светопропуска-

ние бестромбоцитной плазмы принималось за 100%.

В качестве индуктора агрегации использовался адре-

налин в стандартной пусковой дозе (0,05 мл раствора

адреналина в разведении 5 мкг/мл).

Интегральную оценку агрегационной активности

тромбоцитов осуществляли по следующим параме-

трам агрегационной кривой: степень агрегации, ско-

рость агрегации, время агрегации, время латентного

периода агрегации, качественная визуальная оценка

агрегационной кривой.

Для статистической обработки полученных дан-

ных была использована программа Статистика 6.0.

Для оценки статистической значимости различий

средних в случаях двух выборок использовался t-кри-

терий (критерий Стьюдента).

Различия считались достоверными при вероятно-

сти ошибки р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ. ОБСУЖДЕНИЕ

Все пациенты по исходным агрегационным пара-

метрам тромбоцитов разделены на три подгруппы

(табл. 2):

– лица с избыточной агрегационной функцией

(1-я подгруппа – гиперагрегация),

– лица с нормальной агрегационной функцией

(2-я подгруппа – нормальная агрегация),

– лица со сниженной агрегационной функцией

(3-я подгруппа – гипоагрегация).

Основная и контрольная группы сопоставимы по

распределению подгрупп: в основной группе рас-

пределение больных по подгруппам было следую-

щее: 46 больных (62%) – 1-я подгруппа; 16 больных

(21%) – 2-я подгруппа; 12 больных (17%) – 3-я под-

группа, в контрольной группе, соответственно, 22

человека (68%) – 1-я подгруппа; 5 человек (16 %) –

2-я подгруппа; 5 человек (16%) – 3-я подгруппа.

Таким образом, основная и контрольная группы

сопоставимы по показателям агрегационной функ-

ции тромбоцитов.

Изменения агрегации тромбоцитов при обостре-

нии ХОБЛ являются результатом многофакторных

провоспалительных и противовоспалительных влия-

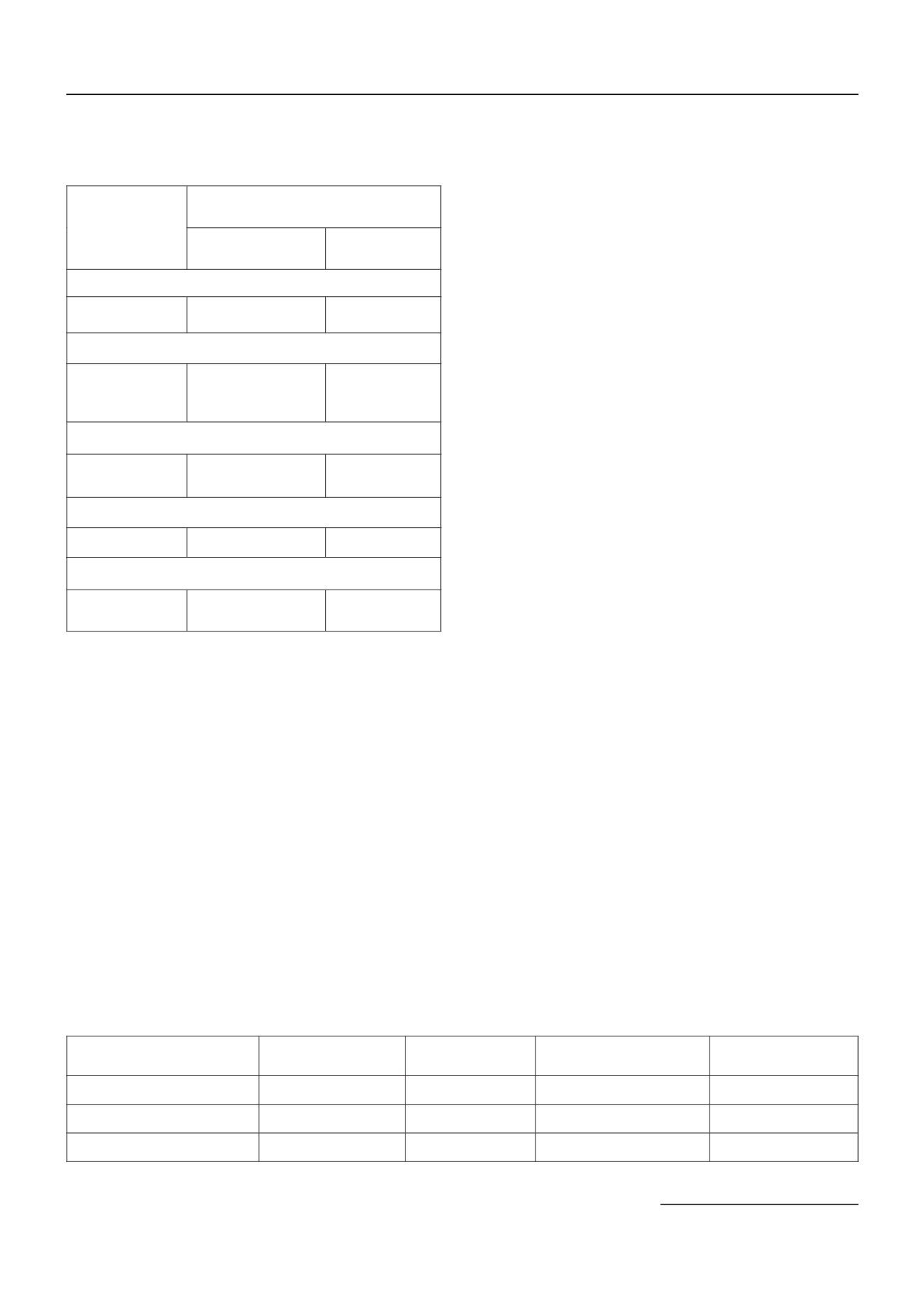

Таблица 1

Характеристика больных

основной и контрольной групп

Показатель

Количество больных (в процентах

от Общего числа в группе)

Основная группа

74 чел

Контрольная

группа

32 чел.

Пол

Муж

Жен

67 (91%)

7 (9%)

28 (88%)

4 (12%)

Возраст

50-55 лет

56-60 лет

61-65 лет

31 (42%)

36 (46%)

7 (9%)

12 (38%)

17 (53%)

3 (9%)

Длительность заболевания

4-5 лет

5-7 лет

более 7 лет

28 (38%)

38 (51%)

18 (11%)

13 (41%)

15 (47%)

4 (12%)

ОФВ1

59-45% должн

ниже 45% должн

28 (38%)

46 (62%)

14 (43%)

18 (57%)

Фенотип ХОБЛ

Фенотип С

Фенотип D

62 (84%)

12 (16%)

26 (81%)

6 (19%)

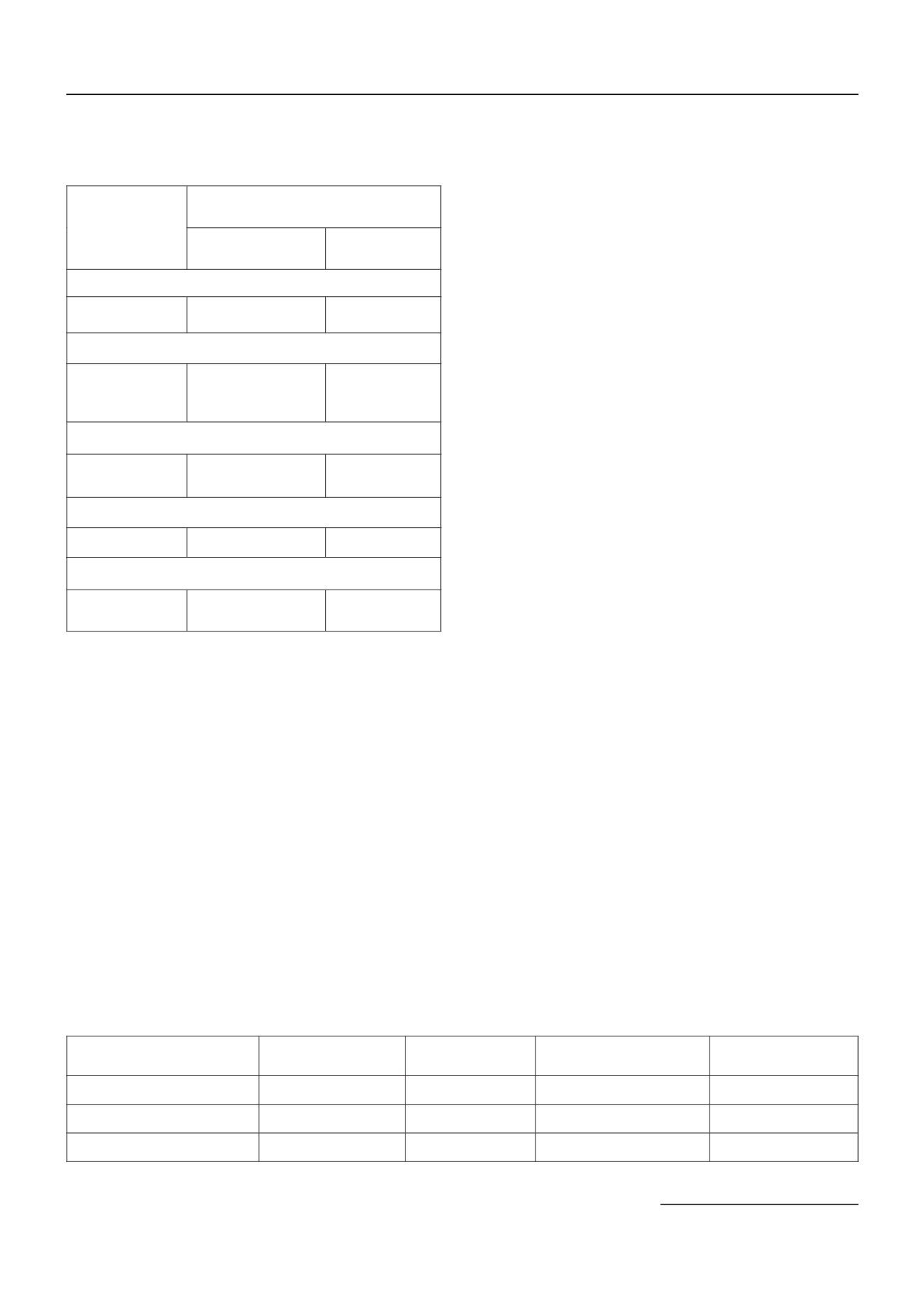

Таблица 2

Сравнительная характеристика агрегационной способности тромбоцитов у больных ХОБЛ в фазе обострения

Показатель

Здоровые лица

Подгруппа 1

(гиперагрегация)

Подгруппа 2

(нормальная агрегация)

Подгруппа 3

(гипоагрегация)

Степень агрегации, %

60,2±2,5

80,9±4,6*

58,3±1,7

23,6±2,8*

Скорость агрегации, %/мин 13,0±1,8

45,4±3,8*

15,2±1,9

5,7±1,2*

Время агрегации, мин

8,0±1,5

4,04±0,3*

8,2±0,8

9,6±0,1

*p<0,05 при сравнении с нормой