№

1. 2015 г.

Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация»

10

плантатов. Из отечественных ученых следует отме-

тить Михельсона Н.М. и Лимберга А.А., которые,

соответственно, в 1930 и 1942 годах предложили

использовать аваскулярную кость для замещения

дефектов челюстных костей черепа [7, 5].

В годы Великой Отечественной войны получили

широкое распространение методы свободной пересад-

ки крупных дырчатых кожных лоскутов, сыгравшие

большую роль в лечении раненых (Ю.Ю. Джанелидзе,

Б.В. Парин, Ф.М. Хитров и др.).

В качестве альтернативы применению аваскулярных

аутотрансплантатов, применявшихся в пластической

хирургии еще с начала XX века, было начато использо-

вание аллотрансплантатов. Оно связано с именами

Плотникова Н.А. (1967, 1979) и Сысолятина П.Г. (1984)

[13, 17]. Преимуществом аллотрансплантатов было

значительное улучшение эстетического результата опе-

рации, вследствие полного повторения ими формы

резецированного фрагмента. Как важный частный

вывод было выяснено, что тип консервации аллотранс-

плантата различным образом влияет на скорость расса-

сывания и замещения фрагмента. Так, консервация в

формалиновом растворе вела к ускорению вышена-

званных процессов, тогда как для лиофилизированна-

вой кости репаративные процессы протекали менее

интенсивно.

В дальнейшем появилась идея комбинации ауто-

кости с аллокостью. Было установлено, что остеоген-

ная активность аутотрансплантата в этом случае ста-

новится более выраженной и повышает ее и в донор-

ской кости. Из недостатков аллогенных трансплан-

татов были отмечены следующие:

·

Сохранение антигенных свойств.

·

Недостаточная стерильность и возможность

инфицирования.

·

Необходимость специальных приспособле-

ний для консервации.

·

Снижение механической прочности вслед-

ствие консервации.

·

Морально-этические и правовые аспекты.

В дальнейшем, с прогрессом химии и физики в

области создания новых материалов, появились

попытки использования инертных механически проч-

ных композиотов, основанных на инертных металлах

(титан, кобальт и др.), а также углеродосодержащих

материалов (углепластик, углекерамика) [9]. Среди

них следует выделить хромкобальтовую сталь, витал-

лий [9]. Наряду с преимуществами этого способа

замещения твердых тканей лицевого скелета сразу же

были обнаружены и существенные недостатки:

·

Развитие фиброза, препятствующего регене-

рации кости.

·

Повреждения слизистой оболочки полости

рта, не выдерживающей механической нагрузки.

·

Феномен, именуемый как «усталость метал-

ла», приводящий к переломам трансплантата.

·

Нецелесообразность применения у пациен-

тов с дефицитом мягких тканей и (или) их рубцо-

выми и некротическими изменениями.

При анализе отдаленных результатов, рядом иссле-

дователей установлено, что те или иные осложнения

использования искусственных имплантатов встреча-

ются практически всегда, т.е. в 100% случаев [2].

Таким образом, в современной реконструктивной

хирургии предпочтение отдается использованию

аутотканей. В настоящее время используют следую-

щие их виды:

·

осевые и ротационные лоскуты,

·

свободные слизистые и кожные аутотранс-

плантаты,

·

свободные реваскуляризируемые аутотранс-

плантаты.

Наиболее перспективной представляется микро-

хирургическая аутотрансплантация свободных рева-

скуляризируемых тканей, которая основана на прив-

несении жизнеспособной дополнительной ткани в

область реконструкции или восстановления этой

области с учетом требований как к виду ткани, так и

ее составу, количеству, форме и размерам [2, 8].

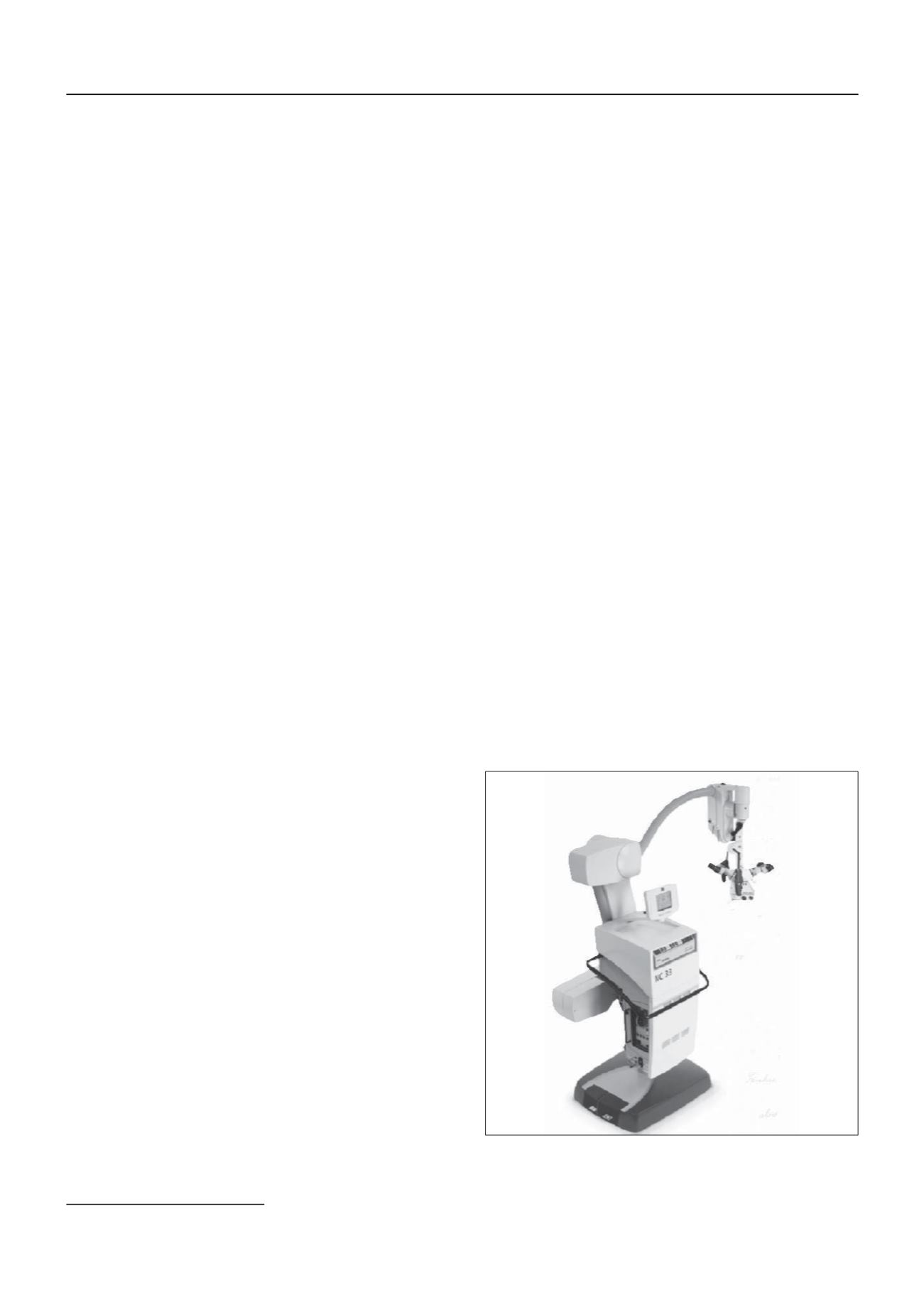

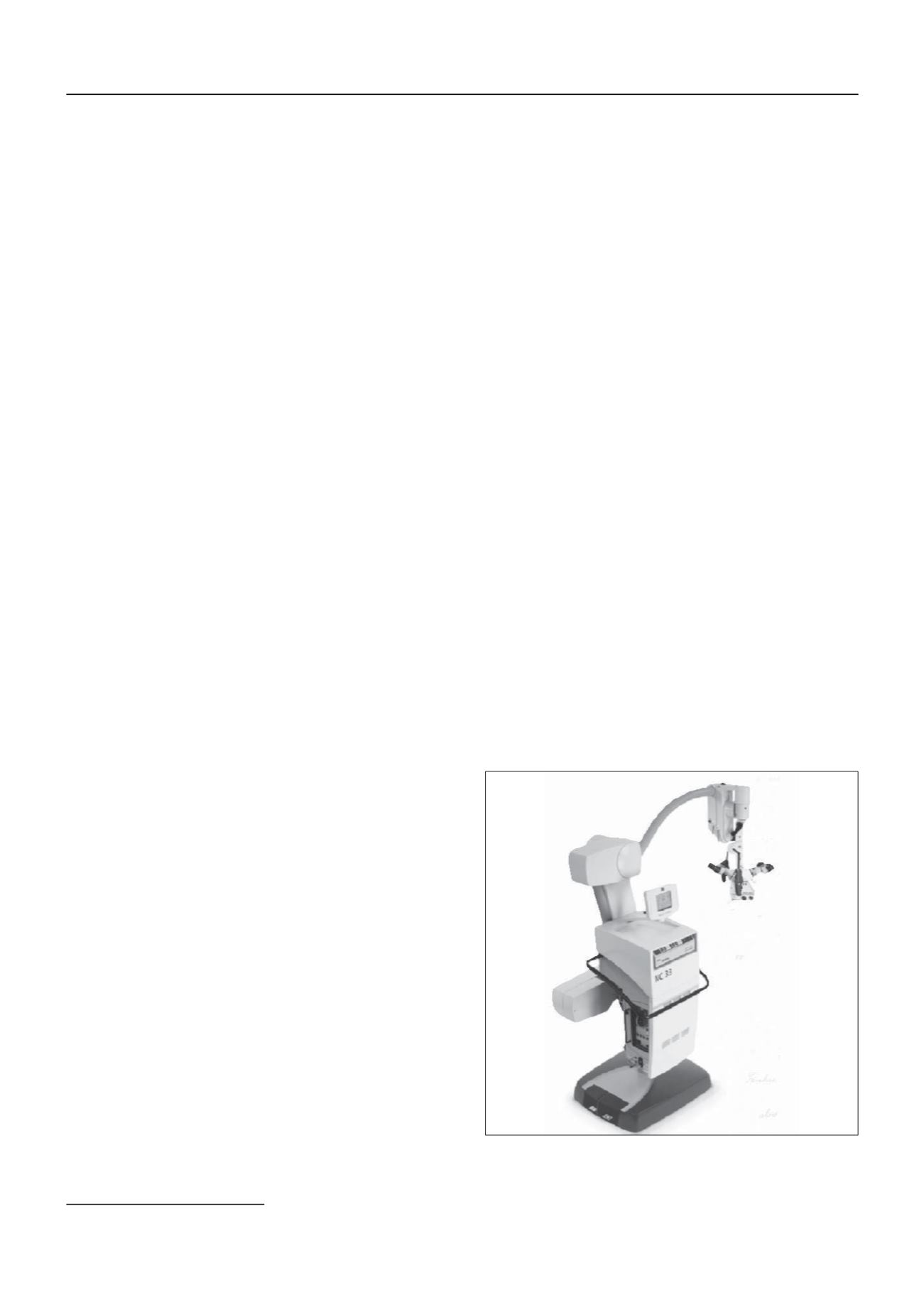

Следует отметить, что внедрению микрохирургиче-

ской трансплантции тканей способствовало развитие

точныхнаук, что в 60-х годахXXвека привелок созданию

оптических приборов и высокоточного инструментария,

которые позволилипод контролем глаза восстанавливать

тончайшие структуры – менее 1 мм (рис. 2)

С появлением и дальнейшим совершенствовани-

ем микрохирургической аутотрансплантации тканей

появились принципиально новые возможности пла-

Рисунок 2. Микроскоп, используемый для проведения

микрохирургической трансплантации тканей Vario NC_33 (Carl

Zeiss)