This is a SEO version of pdf_publisher2_project. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация» № 4. 2012 г.

15

Результаты и обсуждение

У 78 больных причиной критической ишемии нижних конечностей служил атеросклероз, в 39 наблюдениях выявлено сочетание атеросклероза и диабетической ангиопатии. Во всех наблюдениях выявлена IIIБ-IV стадия ишемии нижних конечнос тей по Фонтейну-Покровскому (ЛПИ=0,37±0,06, ТсРО2=28,4±0,6 мм рт.ст.). У всех пациентов имели место многоэтажные окклюзии или стенозы на уров не подвздошно-бедренного и бедренно-подколенно го сегментов. Средний балл «путей оттока» по R.Rutherford составил 8,1±0,3, что свидетельствовало об отсутствии резервных коллатеральных связей и условий для прямой реконструкции.

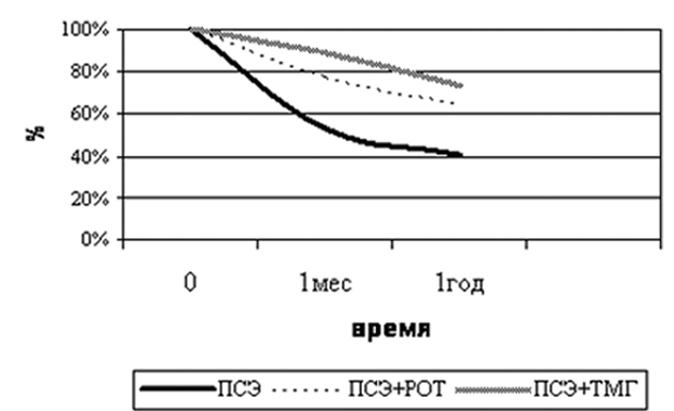

Всем больным через 2-3 суток после поступления вклиникубылипроведеныпаллиативныеинереконс труктивные оперативные вмешательства, направлен ные на улучшение микроциркуляции в пораженной конечности. РОТ в сочетании с ПСЭ выполнена у 39 (33,3%) пациентов, ТМГ и ПСЭ у 17 (14,5%). Изолированная ПСЭ произведена в 61 (52,2%) слу чае.

При исследовании срезов мышечной ткани, полу ченных интраоперационно, выявлены выраженные очаговые дистрофические изменения в виде отека, лейкоцитарной инфильтрации тканей по ходу крове носных сосудов, набухание эндотелия и удвоение базальной мембраны, а также склеротические изме нения в стенке артериол, спазм и запустение капил ляров, замещение мышечных волокон соединитель ной или жировой тканью. При сочетании атероскле роза и диабета определялось характерное поражение артериол среднего и малого калибра (рис. 1). Показатель плотности деструктурированных эле ментов мышечной ткани составил 12,3±0,2 у.е. Какой-либо предпочтительной ориентировки капиллярной сети не выявлено. Средний угол между осью капилля ров и направляющей линией составил 84,3±10,2º, при

среднем квадратическом отклонении в 36,9º, при дис персии 924,1±17,5. Объемная плотность капилляров мышечной ткани составила 2,7±0,6 у.е., при этом количество спазмированных и нефункционирующих капилляров достигало 33,7±5,5%.Клиническое улуч шение в виде снижения интенсивности болевого син дрома после проведенной операции отметили 78 (66,7%) больных (табл. 1). При этом значительного улучшения гемодинамики пораженной конечности добиться не удалось. Субъективное улучшение сопро вождалось статистически недостоверными (р>0,05) изменениями показателей ЛПИ до 0,38±0,06 и ТсРО2 до 31,7±0,4 мм рт.ст.

Тем не менее в ближайшем послеоперационном периоде 9 пациентов отказались от приема анальгети ков. Дистанция безболевой ходьбы увеличилась в сред нем с 10-20 м до 50 м через 1 месяц после операции и сохранялась в течение года у 30-40% пациентов. Наилучшие показатели получены после примене ния сочетания методик ТМГ и ПСЭ. В течение месяца после этой операции улучшение отметили 88,2% больных. У 2 (11,8%) пациентов выполнены вынужденные ампутации конечности. После при менения сочетания методик РОТ и ПСЭ улучшения отметили 30 (76,9%) больных. Ампутации по поводу прогрессирования ишемии в этой группе произве дены в 23,1% случаев. После выполнения изолиро ванной ПСЭ улучшение отметили 32 (52,4%) паци ента. В остальных наблюдениях эффекта от прове денной операции не было и 29 (47,6%) больным в сроки от 2 недель до 1 месяца при неэффективнос ти консервативного лечения произведена ампута ция конечности.

При исследовании срезов мышечной ткани, полу ченных при ампутации конечности, выявлено нарас тание дистрофических изменений в виде утолщения мышечных волокон, утрата ими поперечной исчер ченности, фрагментация, вакуольная дистрофия вплоть до некроза, распад волокон соединительной ткани и воспалительные лимфогистиоцитарные инфильтраты в перимизии и периваскулярно, фаго цитоз продуктов деструкции. Показатель плотности деструктурированных элементов мышечной ткани составил 17,2±0,4 у.е. После изолированной ПСЭ достоверных изменений показателей объемной плот ности капилляров и их пространственной ориенти ровки не выявлено. Отмечено недостоверное умень шение количества спазмированных и нефункциони рующих капилляров до 26,7±4,3%. После сочетания методик РОТ и ПСЭ достоверных изменений пока зателей объемной плотности капилляров также не обнаружено. При этом в глубоких слоях мышечной ткани выявлена тенденция к изменению предпочти тельной ориентировки капиллярной сети. Средний угол между осью капилляров и направляющей лини ей составил 56,4±17,6º, при среднем квадратическом отклонении в 29,3º и дисперсии 854,1±19,5.

Рисунок 1. Мышечная ткань нижней конечности в условиях ишемии и диабетическая микроангиопатия (гематоксилин-эозин; ×280, объектив×40, окуляр×7)

This is a SEO version of pdf_publisher2_project. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »